Le Moulin de l'Arzelier

Patrimoine du Pays de Retz

Rencontre avec Marcel Bretagne, meunier à l’Arzelier

Matin brumeux, les rayons du soleil percent les nuages

lorsque j’amorce la descente vers Fresnay-en-Retz.

Au loin, émerveillement.

Le marais breton s’étend à perte de vue : prairies, étiers,

roseaux, bourrines blotties tout près du sol pour résister au vent,

on sent déjà l’air du large, le ciel immense, la terre si basse.

Je prends la route de Bourgneuf.

Odile Ducret - Société des Historiens du Pays de Retz - extrait bulletin Hors Série N°2 - 2009

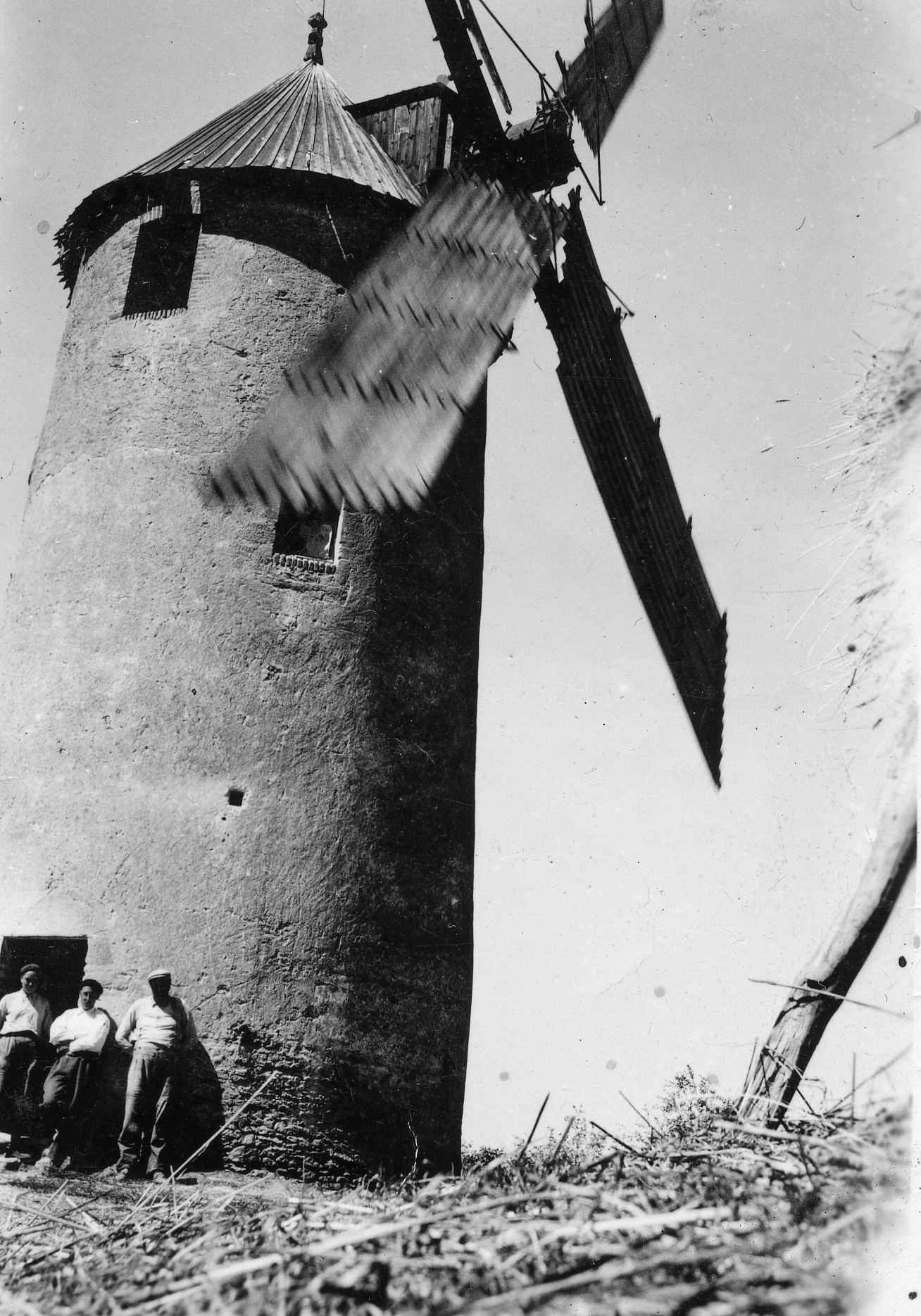

À la sortie de Saint-Cyr, se dresse, à droite sur le coteau,

le Moulin de l’Arzelier.

Il a perdu ses ailes ; à ses pieds, une belle grange à piliers, un peu plus loin la maison du meunier. Dans le lointain, les éoliennes de Bouin, l’eau des étiers miroite… le décor est brossé, on attend le vent.

Le meunier habite toujours là, sa famille s’est installée en 1802. Des générations de meuniers ont vécu ici.

Marcel Bretagne, le dernier meunier de l’Arzelier, a 80 ans.

Né à Saint-Cyr en 1928, c’est à 12 ans, en 1940, qu’il commence à travailler avec son grand-père.

« Meunier, un métier appris aux côtés de mon grand-père.

« Meunier, un métier appris aux côtés de mon grand-père.

Le grand-père m’avait mis à mettre du blé dans le nettoyage. Il ne m’avait pas expliqué qu’il fallait retirer les sacs à l’étage d’en dessous quand ils étaient pleins :

ils avaient débordé de partout. Ça s’est produit un couple

de fois, mais après je savais. Il a pourtant fallu que je

me surveille… Quand c’était des céréales secondaires,

c’était moins précis question mouture. J’arrivais de

m’en occuper, même quand mon grand-père n’était pas

là. Fallait surveiller la vitesse du moulin : quand y’avait

des coups de vent, on tirait sur la corde pour ralentir,

et puis redonner de la voilure après, quand le coup

de vent était passé. Ça vient après, petit à petit, c’est

comme beaucoup de choses, on apprend en travaillant,

y’a pas de secret là dedans. »

La journée commençait à quelle heure ?

« C’est le vent qui guidait. S’il y avait du vent le matin,

on commençait dès le matin. Mais on a vu qu’il ne

se levait que l’après-midi, on disait alors que le vent

mareyait*. Dans l’après midi, souvent le vent allait à la

mer, le moulin tournait. On l’a vu tourner aussi des fois

le matin sur vent d’est et puis l’après midi, alors que le

vent allait à l’ouest, à la mer.

Une fois que j’étais dehors à bricoler, le moulin tournait

à pleine voilure sur l’est, ça ne tournait pas vite. Tout

d’un coup, je l’aperçois qui s’arrête tout seul. J’ai senti

le vent qui fichait le camp, qui cotissait*, qu’on appelle

ça. Le temps de monter, eh ben, le moulin partait à

l’envers. J’ai réduit la voilure tout de suite parce que

un moulin, ça ne tourne pas à l’envers. Faut surveiller,

c’est sûr, ça marche tout seul, mais faut surveiller. »

Quand vous dites que vous avez réduit la voilure, que voulez-vous dire ?

« C’était des voilures à planches, le système Berton*.

Quand les ailes tournent, la voilure peut faire deux

mètres de large ; quand c’est fermé, elle fait vingt

centimètres. Pour ouvrir la voilure, il fallait monter jusqu’en haut du moulin quand il était arrêté. Quand il

tournait, on tirait une corde pour réduire, l’autre pour

élargir. »

Comment faisait-on pour changer l’orientation du moulin ?

« À l’origine il y avait une perche, un guivre. Quand le

moulin a été surélevé, la nouvelle perche était trop

longue et elle a cassé. Alors on a installé une crémaillère

tout autour sur le mur. À un endroit il y a un pignon

qui s’engrène dessus, c’est démultiplié, c’est une chaîne

sans fin. On tire dessus pour faire tourner le pignon et

faire tourner le moulin. Pour certains moulins c’était

automatique, le vent orientait tout seul le moulin. Ici,

c’était à nous de l’orienter à bras.

En cas de tempête, y avait-il des précautions à prendre ?

« Il fallait tenir le moulin face au vent parce qu’autrement

ça fait brrr… dans les planches quand ça les prend en

travers, ça fait un bruit épouvantable. Il fallait bien le

maintenir face au vent. »

Votre père et votre grand-père travaillaient-ils tous les

deux au moulin ?

« Mon père faisait tourner le moulin lui aussi mais on ne

peut pas dire qu’il a été meunier. Il faisait les tournées,

il allait livrer la farine et chercher du blé. Autrement, il

avait de quoi s’occuper : trois vaches, le cheval, un peu

de terre, un peu de vigne à faire…

Il y avait la carriole. Y’avait pas de route dans le

marais. Les hivers où il y avait trop d’eau, les gens

venaient à la route en yole et moi j’allais à l’endroit

où ils accostaient. Ils apportaient du grain et je leur

amenais la farine. La semaine d’après, je ramenais la

farine et puis ils m’amenaient un autre chargement. »

Qu’est-ce que vous avez moulu ?

« De tout, du blé, de l’orge, de l’avoine. Dans le temps,

dans le marais y’avait pas mal de fèves. La farine de

fèves, c’était pour les cochons, les vaches, la volaille.

On écrasait les fèves avec les mêmes meules. On

avait deux paires de meules, la deuxième, elle faisait

principalement la grosserie*, les céréales secondaires.

Le blé noir, c’était des petites quantités, deux ou trois

doubles* parce qu’il ne se cultivait pratiquement pas de

blé noir par ici.

On a écrasé aussi un peu d’avoine, on n’y tenait pas

parce que ça faisait une farine grasse ; quand ça tourne

pas assez vite, ça encrasse. À l’entrée de la partie des

rhabillures*, ça faisait comme une pâte, comme une

couronne et on était obligé de lever la meule pour la

laver. Pour moudre l’avoine, fallait que ça tourne un

bon train. La farine d’avoine c’est pour l’alimentation

du bétail, principalement les vaches, mélangée avec

autre chose. »

Le travail quotidien du meunier

Avec Marcel Bretagne, nous sommes dans le moulin qui est encore en état.

Au premier étage, les deux bluteries*, au deuxième, les deux paires de meules, quelques outils pour leur entretien et au troisième, le nettoyage.  Un escalier suit la paroi du moulin, ce n’est pas une échelle de meunier mais un escalier plein en bois avec une belle courbe. Il est très étroit, les marches sont hautes. Marcel Bretagne me fait quelques démonstrations, j’entends le va-et-vient du marteau à pierre sur le morceau de meule en grès qui, posé là, sert à rafraîchir son tranchant, le tic-tac du babillard*, serait-ce la musique du moulin ?

Un escalier suit la paroi du moulin, ce n’est pas une échelle de meunier mais un escalier plein en bois avec une belle courbe. Il est très étroit, les marches sont hautes. Marcel Bretagne me fait quelques démonstrations, j’entends le va-et-vient du marteau à pierre sur le morceau de meule en grès qui, posé là, sert à rafraîchir son tranchant, le tic-tac du babillard*, serait-ce la musique du moulin ?

Nous ne pouvons pas aller tout en haut à l’étage du nettoyage, le plancher n’est pas en bon état. Mais déjà on imagine mieux l’activité très dense dans cette surface limitée. Toute l’activité pourrait reprendre demain… Le meunier est là, les gestes reviennent.

Que manque-t-il ?

Un sac de grains et quelques travaux de restauration.

« Tout en bas, on réceptionnait le blé. Quand il y en avait

de trop, on en montait. Il était en sacs. La farine, en

attendant d’être expédiée, était aussi en bas. On n’a

jamais eu de sacs marqués à notre nom, les sacs de blés,

c’était des sacs de céréales, on en trouvait qu’étaient

marqués à d’autres minotiers. On utilisait aussi les sacs

des clients. Certains faisaient les sacs avec des vieux

draps d’étoupe. Dans le temps, ils cultivaient du lin et le

portaient chez le tisserand, c’était de gros draps rudes

et pas très réguliers. Les sacs, on les rafistolait tant mal

que bien. On rassemblait les bords avec de la petite

fi celle. J’ai vu mon grand-père ou moi raccommoder,

fallait boucher les trous mais c’était grossier.

Au premier étage, il y avait les bluteries. On en avait

deux, une grande bluterie avec de la soie pour faire de

la farine blanche panifiable, l’autre était une bluterie

à brosses qui séparait les gruaux du son. Les gruaux,

c’est plus épais que la farine, ça se trouve gris, car il y

a une partie de son dedans.

Certains meuniers en donnaient un petit pocheton

pour enfariner quand les gens faisaient leur pain chez

eux. Autrement ça partait à l’alimentation des veaux,

des cochons. Quelques clients récupéraient un peu de

farine blanche pour faire des galettes ou de la bouillie

à la maison mais le gros ça partait à la boulangerie.

La farine qu’on livrait au boulanger, c’était de la farine

blanche car mon grand-père ne tolérait pas de piqûres

de son dedans. Sitôt qu’il apercevait une piqûre, il disait,

il y a un trou dans la bluterie. Alors on l’inspectait puis

on mettait comme des petites rustines. On faisait un peu

de pâte avec de la farine et de l’eau, on la mettait sur

un petit morceau de papier et on collait sur la soie. Elle

était pleine de rustines. »

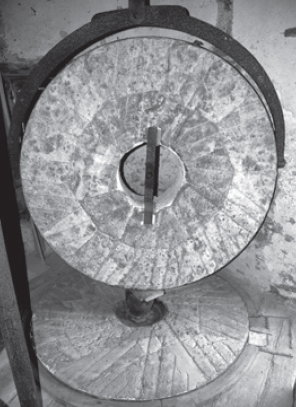

Parvenus au deuxième étage, voici les meules :

« J’ai toujours connu les deux paires de meules qui

sont là. Elles sont en pierre de silex. On peut relever

verticalement celle du dessus, elle bascule, celle de

dessous ne bouge pas. »

Et l’entretien des meules ?

« Au débu t de saison, avec les blés nouveaux il y avait souvent de l’ail. À ce moment là, il fallait laver la meule tous les trois jours quand elle travaillait parce que ça

t de saison, avec les blés nouveaux il y avait souvent de l’ail. À ce moment là, il fallait laver la meule tous les trois jours quand elle travaillait parce que ça

devenait lisse comme une vitre au bout de peu de jours.

Les rainures étaient bourrées d’ail. On la levait et on la lavait à l’eau chaude, on la brossait à la brosse de chiendent. J’ai vu que quand il y avait du travail à faire

tout de suite, on l’épongeait pour commencer avec une

grosse éponge naturelle puis on passait un peu de son

dessus pour finir d’avaler l’humidité. On la recouchait

et on pouvait reprendre à travailler. Le temps de la

laver et de la sécher, on en avait bien pour une heure

et demie. »

Parvenus au deuxième étage, voici les meules :

« J’ai toujours connu les deux paires de meules qui

sont là. Elles sont en pierre de silex. On peut relever

verticalement celle du dessus, elle bascule, celle de

dessous ne bouge pas. »

Et quand une meule était usée, que faisiez-vous ?

« Fallait la rhabiller, c’est à-dire refaire toutes les rainures sur le pourtour. Il y en a environ 25 centimètres de large. On tapotait dans les rainures pour rafraîchir les rayures. On rhabillait la meule deux ou trois fois par an. Ça prenait

« Fallait la rhabiller, c’est à-dire refaire toutes les rainures sur le pourtour. Il y en a environ 25 centimètres de large. On tapotait dans les rainures pour rafraîchir les rayures. On rhabillait la meule deux ou trois fois par an. Ça prenait

la journée quand on était deux. Il fallait lever la meule. On passait du temps. Il fallait affûter les marteaux sur la meule de grés qu’on tournait à la manivelle. Quand c’était bon à faire, on se rendait compte que la meule tirait plus dur, elle débitait moins. »

Tout en haut, il y avait le nettoyage, qu’est-ce que

c’était ?

« C‘est un appareil pour nettoyer le blé avant de le

moudre. C’était assez compliqué, il y avait l’épierreur,

l’ébarbeur, puis des grilles, des ventilateurs et un trieur.

À la fin, il sortait de la poussière principalement puis

un peu de petits grains, le p’tit blé, de la folle avoine, le

jarzeau* – une espèce de petite jarosse avec des graines

noires – et quand il était assez flétri, l’ail du blé, l’ail

sauvage qu’on appelait les oignons de pies. C’est le

moulin qui entraînait tout ça, on ne nettoyait pas le

grain si le moulin ne tournait pas. »

Une fois le grain écrasé, la farine tombait dans la bluterie

puis au rez-de-chaussée ?

« La farine blanche tombait par une manche en tissu

dans les sacs ; les sacs étaient suspendus par des pinces

en métal. Quand c’était plein, fallait changer le sac. On

secouait la manche et on faisait un noeud le temps de

changer le sac. Le son qui venait de la bluterie tombait

par un conduit en bois dans une grande caisse. Pour les

conduits en bois, il y avait une trappe. »

Les sacs de grains, comment les montiez-vous au

troisième étage ?

« On avait le tire-sacs, c’était une chaîne avec un treuil

ici à l’intérieur. Il y a des trappes qu’on ouvrait pour

monter les sacs. Le sac soulevait la trappe en passant.

Ils faisaient environ 80 kilos. Pour la farine, c’était des

sacs de 40 kilos. »

Vous aviez des cahiers de comptes ?

« Il y avait des contrôleurs. Tout ce qu’était céréales

secondaires n’était pas contrôlé, ça faisait partie des

revenus à déclarer, on payait une taxe là-dessus. Mais

pour tout ce qu’était panifi able, c’était contrôlé, on

recevait tant de blé, on devait rendre tant de farine…

C’était soumis au contrôle des Indirects. C’est ma mère

qui avait succédé à mon grand-père dans la comptabilité.

Pour les comptes avec les clients, on avait un carnet qui était logé dans une petite niche à l’intérieur du moulin. On recevait tant de sacs d’orge ou de fèves, on le marquait pour savoir ce qui était payé et ce qui l’était pas. Des fois, les clients payaient quand ils passaient par là, s’ils n’avaient pas le porte-monnaie, on donnait

le sac quand même et ils payaient la fois d’après. »

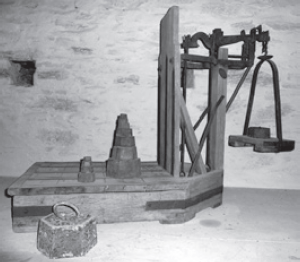

Comment pesiez-vous les sacs ?

»  Avec la bascule à poids. Une bascule avec un plateau rectangulaire où on pose les sacs, et le petit plateau où l’on met les poids, accroché au fléau. Tous les ans, on

Avec la bascule à poids. Une bascule avec un plateau rectangulaire où on pose les sacs, et le petit plateau où l’on met les poids, accroché au fléau. Tous les ans, on

allait la porter à la mairie de Saint-Cyr. Le contrôleur

des poids et mesures passait et mettait un poinçon de

plomb sous les poids. »

Comment faisiez-vous pour l’entretien du moulin ?

« Un frère de mon grand-père avait fait un apprentissage

de moulangeur. Il avait toutes les notions du métier.

Alors des fois, il prenait un peu de temps et venait faire

quelques petits chantiers. Je l’ai vu venir rhabiller ou

rayonner. Il savait le faire, mon grand-père aussi, il

avait appris avec son père. En 40, on a fait appel au

père Gilet de Saint-Lumine-de-Coutais qui était moulangeur

pour installer une aile qui venait d’un moulin

de Saint-Hilaire. »

Les moulangeurs, que faisaient-ils ?

« On pouvait leur demander tout ce qui se rapportait au

moulin, installer une meule, n’importe quel appareil

dans un moulin. Chez nous, je les ai peu aperçus, c’était

surtout pour les ailes. »

1957 : La fin du moulin

« On a arrêté la farine panifiable en 52. À ce moment là, la Caisse professionnelle de l’Industrie meunière nous a offert de racheter le contingent, c’était 1 600 quintaux… Ils nous avaient rachetés, c’était des anciens francs, quatre cent dix mille, je crois. On en a profité pour acheter une faucheuse. On a continué à faire les céréales secondaires jusqu’en 57.

À cette époque là, on ne pouvait plus orienter le moulin, le mécanisme s’était affaissé du côté des vents dominants et il fallait attendre que le vent arrive là pour le faire tourner.

On a arrêté fi n 57. On ne pouvait plus assurer le travail que les gens auraient pu nous confier, car il fallait attendre que le vent vienne en face le moulin. Il aurait fallu mécaniser le moulin.

À Bourgneuf, un marchand de grains et engrais avait installé un broyeur, ensuite le boulanger à Saint-Cyr a fait la même chose. Les gens leur amenaient le grain. C’est aussi l’époque où les gens ont commencé à avoir chez eux un concasseur qui marchait avec un moteur électrique.

À partir de ce moment là, ça a périclité de plus en plus. Mon grand-père aurait fait installer un moteur au moulin, peut-être que ça aurait duré plus longtemps.

Pour avoir un débit plus important, il aurait sans doute fallu changer la meule. Les meules en aggloméré, ça a davantage de débit que la meule en pierre de silex. Par vent convenable, pour la farine panifiable, on faisait un hectolitre à l’heure, c’est-à-dire 80 kilos. En céréales secondaires, on arrivait à 100 kilos à l’heure. Ca ne débitait pas, ce n’était pas performant par rapport à des broyeurs qui débitaient 100 kilos au quart d’heure. »

Vous arriviez quand même à en vivre ?

« Non, les moulins ont fait vivre leur monde à l’autre

siècle [XIXe siècle]. Tant qu’il a pu tourner, on l’a fait

tourner. En dernier lieu, ce n’était plus rentable. »

Étiez-vous payé ?

« Je vivais à la maison, on a survécu, c’est ce qu’on peut dire. »

En 1957, quand le moulin s’arrête de tourner, Marcel Bretagne a 29 ans. En 1960, il épouse Lucienne Rousseau, fille et petite-fille de meunier. Ils habitent toujours le Moulin de l’Arzelier, dans la maison basse du meunier.